Seasar2からSpringへのコンバート方法を知る

Seasar2とは?

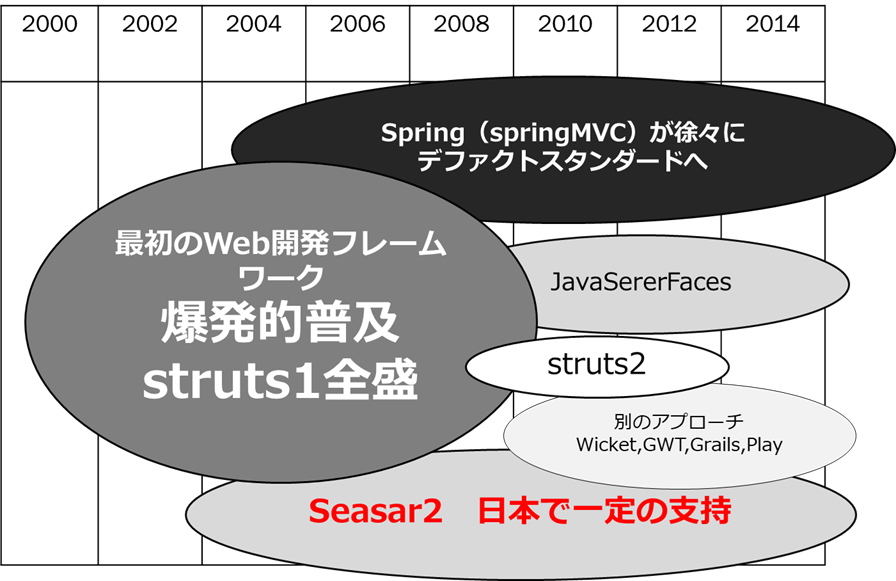

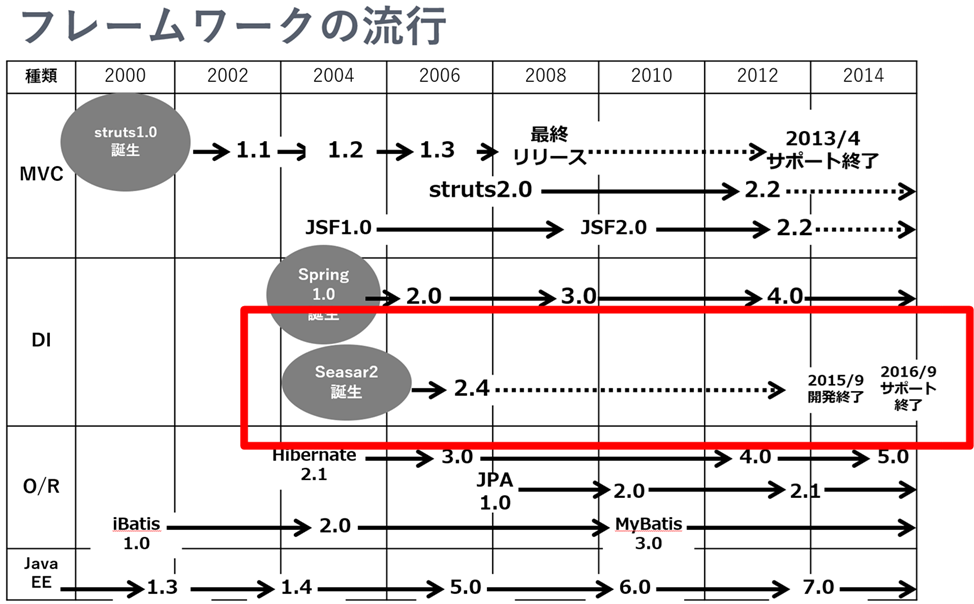

Seasar2(シーサーツー)は、かつて日本国内で広く利用されていた軽量なJavaアプリケーションフレームワークです。特に2005年〜2012年頃にかけて、多くのSIerや企業内システム開発で活躍しました。

特徴は、DI(依存性注入:オブジェクトなどの間に生じる依存関係をオブジェクト内のコードに直接記述せず、外部から何らかの形で与えるようにする手法)とAOP(アスペクト指向プログラミング:プログラムの様々な箇所で繰り返し現れる共通処理(例えば、ログ出力やトランザクション管理など)を、モジュール化して分離し、必要な場所に適用できるようにするプログラミング手法)をシンプルに取り入れられる点です。

Java EEに比べて設定が軽量で学習コストが低く、業務アプリケーションの開発現場で重宝されていました。また、SAStruts(StrutsベースのSeasar2統合版)と組み合わせて使われることも多く、Springがまだ広く普及する前の日本市場では、まさに「定番フレームワーク」の一つでした。

しかし、Seasar2の開発は2013年以降停止しており、すでに10年以上が経過しています。開発者コミュニティも縮小し、公式サポートやバグ修正、脆弱性対応は行われていません。この“止まった技術”に依存したままのシステムは、今や見えないリスクの塊になりつつあります。

脆弱性のあるStrutsからSpringへのスタイルズのフレームワーク移行サービスはこちら→

Seasar2を使い続けるリスクとは

具体的にSeasar2を使い続けるリスクについてみていきましょう

公式のサポート終了により、脆弱性が放置される危険

Seasar2はすでにサポートが終了しており、新しいセキュリティパッチが提供されることはありません。万一脆弱性が発見された場合、独自に調査・対処するしかないため、インシデント対応のコストやスピード面で大きなハンデを抱えることになります。

人材確保の困難と属人化

Seasar2に詳しいエンジニアは年々減少しています。新卒や若手技術者はこのフレームワークを学ぶ機会がほとんどなく、既存の担当者にしかわからない“属人化”状態が深刻化しています。特定の人物が退職した途端に運用不能に…というリスクも現実に起きています。

最新技術との非互換

クラウド対応、マイクロサービス化、DevOps環境の整備など、モダンなシステム開発にSeasar2は不向きです。Spring Bootなどと比べると、環境構築やライブラリ連携が煩雑で、時代のニーズに合わない点が多くなってきています。

なぜSpringが移行先として選ばれているのか?

現在、Javaの開発現場で最も採用されているフレームワークの一つがSpringです。Springは、豊富なドキュメントとサンプルコード、世界中のコミュニティに支えられた持続的な開発体制を持ちます。これにより、長期的な安定運用が可能で、エンジニアの確保も容易です。

さらに、Seasar2と同じくDIやAOPの考え方を採用しているため、移行の際の“思想的ギャップ”が小さいこともメリットです。設定ファイルをJavaコードに置き換えるなどの違いはありますが、設計思想は近く、Seasar2経験者がSpringを習得するハードルは比較的低いと言えます。

また、Spring Bootを活用すれば設定の自動化が進み、構築からデプロイ、テストまでの一連の開発が効率化されます。モダンなアーキテクチャ(REST API、クラウド対応)にも柔軟に対応できる点で、Seasar2からの移行先として非常に現実的です。

Seasar2→Springへの主な移行ステップ

1. DI・AOPの仕組みの置き換え

Seasar2で使用していたS2Containerやdiconファイルを、Springではアノテーション(@Component、@Autowiredなど)やJava Configに置き換えます。これにより設定の記述量が減り、コードベースで管理しやすくなります。

2. コンポーネントの見直しと整理

Seasar2特有の構造(DAOやServiceなど)を、Springの設計に沿って整理・再構成します。これにより役割分担が明確になり、保守性が向上します。また、Seasar2の“暗黙的な動作”も明示的に記述することで、属人化のリスクも軽減できます。

3. 例外処理・トランザクション制御の移行

Seasar2では、独自の例外ハンドリングやTxアノテーションでトランザクションを制御していました。Springでは@Transactionや@ControllerAdviceを使って、より柔軟かつ標準化された方法に置き換えることが可能です。

4. テストと移行後検証

移行前後の挙動を比較するため、ユニットテストや結合テストを実施します。設計書が存在しない場合でも、スタイルズ社のようなツールを使ってコード利用状況をトレースし、必要な部分だけを抽出してテスト対象とすることが可能です。

Seasar2移行でよくある疑問とその答え

スタイルズ社では、様々な案件でSeasar2のSpring移行を実施してきました。以降の実績から、移行作業におけるさまざまな疑問点についてお答えします。

diconファイルはどうなるの?

diconファイルとは、アプリケーションで使用するコンポーネント(オブジェクト)とその依存関係を定義するための設定ファイルです。SpringではJavaベースの設定(Java Config)やアノテーションで代替できます。XML依存から脱却し、コード上で管理可能になるためメンテナンス性も向上します。

設計書がなくても移行できる?

はい。スタイルズ社が提供する支援ツールでは、実行中のコードを解析し“実際に使われている”構成要素だけを特定することができ、設計書なしでも移行計画を立てられます。

移行にはどれくらいコストがかかる?

システム規模により異なりますが、既存コードを再利用しつつ自動変換+手動補正のハイブリッド方式を取ることで、新規開発の半分以下のコストで済む例もあります。

脆弱性のあるStrutsからSpringへのスタイルズのフレームワーク移行サービスはこちら→

成功のカギは「段階的移行」と「プロのサポート」

Seasar2からの移行は、何も“全てを一度にやり直す”必要はありません。スタイルズでは、次のような3ステップアプローチを推奨しています

- diconファイルやSAStrutsタグの自動変換…機械的に置き換え可能な部分をツールで一括変換

- コード利用状況のトレースで不要部分を除外…実行中の挙動を解析して、実際に使われていないコードを除外

- 残りのビジネスロジックをプロが補正…画面遷移やトランザクション制御などを丁寧に再設計

つまり、ツールによる自動移行から、挙動の解析、細かい部分の修正といった各ステップについて、ツールと人手のハイブリッドなアプローチで解決を図ります。これにより、作業量・コスト・移行期間を最小限に抑えつつ、高い再現性と品質を確保できます。

Seasar2からの脱却は今がラストチャンス

Seasar2が活躍した時代は終わり、今なお使い続けることは「便利だから」ではなく「変えられないから」に変わりつつあります。ですが、現代のSpringフレームワークと、プロによる自動変換+移行支援を活用すれば、その“変えられない”という思い込みを覆すことは可能です。

今こそ、セキュリティ・人材・将来性すべての面で、安全な開発基盤に乗り換える絶好のタイミングです。「とりあえず動いているから」と油断せず、次世代のための一歩を踏み出しましょう。では、豊富な移行実績を背景に、丁寧なサポート・コンサルティングが可能となっています。ぜひ相談してみてください。